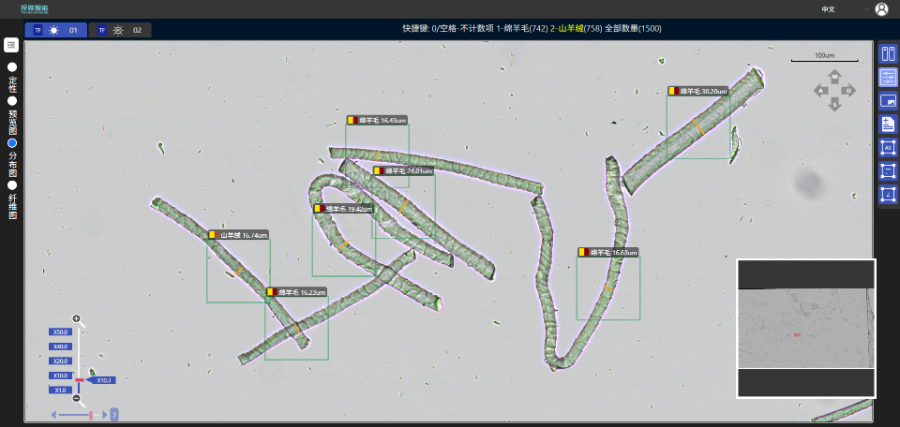

在保留人工復核功能的基礎上,系統引入 “智能預審核” 機制:檢測完成后,自動生成 “成分置信度分析報告”,對每類纖維的識別概率進行量化標注(如羊絨 99.2%、羊毛 98.8%、其他纖維 0.6%),并智能標記識別概率低于 95% 的爭議區域。審核人員可通過雙屏對比界面,同時查看原始掃描圖像與系統分析結果,點擊爭議區域即可調取該纖維的多焦平面圖像序列(含橫截面、縱截面、鱗片細節),復核效率較傳統逐圖查看提升 70%。這種 “機器初篩 + 人工精校” 的協同模式,既發揮了 AI 的高速處理優勢,又保留了人類的經驗價值,構建了檢測流程的 “雙重保險”。動態校準算法保障長期檢測精度,誤差率低至 0.3%。浙江帶AI算法羊毛羊絨成分自動定量系統

設備內置智能功率管理系統,在無人值守模式下,根據樣本進倉頻率動態調整光源與傳感器能耗:當連續30分鐘無新樣本時,掃描模塊進入休眠狀態(功耗降至15W),檢測艙維持低照度照明用于樣本定位;批量檢測時,通過任務隊列算法優化掃描路徑,減少機械臂無效移動,較傳統固定路徑掃描節能35%。多設備聯機場景中,云端管理平臺自動分配檢測任務,避**臺設備過載,確保每臺設備的日均處理量均衡在180-220份區間,延長**部件(如光源模塊)的使用壽命。山東紡織業用羊毛羊絨成分自動定量系統怎么選羊毛羊絨成分自動定量系統可一鍵實現含量計算,7 分鐘出具準確報告。

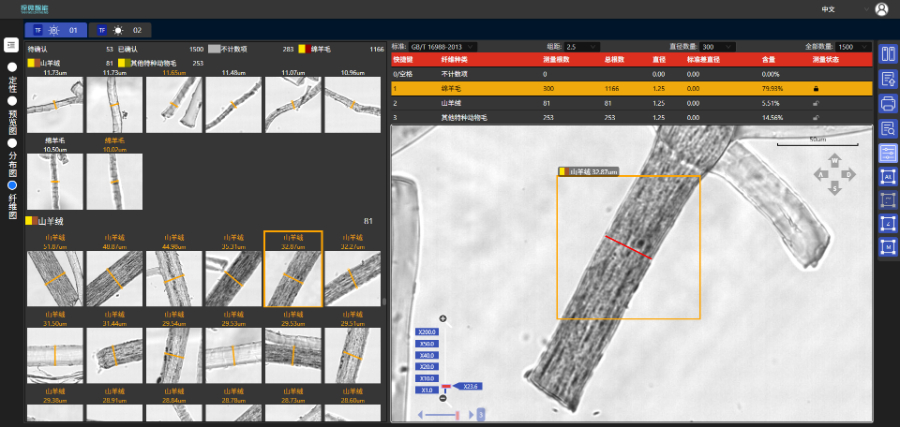

針對羊毛羊絨混紡產品的質量爭議主干 一一 成分含量的合規性,系統通過雙重校準機制確保數據可靠性:首先,內置 2000 + 纖維標準圖譜庫,涵蓋國內外主流羊種(如澳洲美利奴、內蒙古白絨山羊)的纖維形態特征;其次,采用動態質控樣本實時比對技術,每完成 20 份檢測自動插入標準樣進行精度校驗,確保設備長期運行無漂移。經國家紡織制品質量監督檢驗中心認證,其重復檢測誤差率≤0.3%,遠優于 GB/T 16988-2013 標準要求的 1% 誤差上限,為前沿品牌的質量溯源提供了不可篡改的數字化憑證。

自動分類功能依托雙模態神經網絡架構:前端卷積神經網絡(CNN)提取纖維二維圖像特征(鱗片邊緣曲率、直徑波動幅度),后端長短期記憶網絡(LSTM)分析纖維軸向形態的連續性變化(如鱗片排列周期性)。訓練數據包含全球23個主流羊種的50萬+纖維樣本圖像,覆蓋染色、漂白、混紡等18種處理狀態。系統在識別過程中動態調整分類閾值,當檢測到疑似羊絨的纖維時,自動觸發二次特征校驗(皮質層厚度比、鱗片間距標準差),確保低含量成分的分類準確率。實測顯示,對含3%羊絨的混紡樣本,單纖維分類誤判率低于0.8%,較傳統模板匹配法提升5倍精度。加密算法保護專屬算法庫,防止非法拷貝泄露。

在傳統檢測流程中,從樣本制備到人工鏡檢再到數據匯總,單份檢測耗時平均超過60分鐘,且依賴3-5年經驗的技術人員操作。本系統通過全流程自動化改造,將樣本放入智能進樣倉后,7分鐘內即可完成掃描、分析、報告生成的閉環,相當于將單樣本處理效率提升8倍以上。搭配雙工位并行掃描模塊,單臺設備日處理量突破200份,若組建多機協同檢測線,可實現24小時無人值守檢測,年處理能力達7萬份以上,徹底解決了質檢部門長期面臨的“樣本積壓-報告延遲”痛點,為快消品企業的供應鏈提速提供了重點動能。壓力傳感器自動識別樣本類型,智能調整檢測參數。浙江帶AI算法羊毛羊絨成分自動定量系統

褪色光源掃描深色樣本時無需化學處理,直接呈現清晰形態特征。浙江帶AI算法羊毛羊絨成分自動定量系統

系統內置的成本核算模塊,可精確統計每類樣本的檢測成本構成(設備折舊、能耗、耗材、人力),并按季度生成成本分析報告。某針織企業通過該功能發現,深色樣本的傳統化學褪色處理占檢測成本的 35%,而使用本系統后該成本項歸零,促使企業***淘汰化學褪色流程,實現檢測環節的成本結構優化。該系統的普及正在重塑毛紡檢測行業的競爭格局:推動中小企業獲得與大型集團同等精度的檢測能力,降低質量管控門檻;倒逼傳統檢測設備廠商加速智能化轉型;促進檢測標準的數字化升級(如推動建立 AI 纖維識別的國家標準)。從長遠看,其技術理念與架構可能延伸至棉麻、化纖等其他纖維成分檢測領域,成為紡織行業智能化檢測的通用平臺,** “檢測 4.0” 時代的技術變革。浙江帶AI算法羊毛羊絨成分自動定量系統