當地清香型白酒推薦貨源

大曲的制作是清香型白酒的風味原點。大麥的蛋白質、豌豆的脂肪與小麥的淀粉,在 45-50℃的中溫環境中培育出專屬微生物群落:米曲霉主導糖化,酵母菌負責酒精轉化,乳酸菌與醋酸菌構建酸酯平衡。清茬、紅心、后火三種大曲的黃金配比(3:3:4),形成 “前緩、中挺、后緩落” 的發酵節奏。曲塊的斷面美學 —— 清茬的青灰、紅心的朱砂、后火的五花茬口,不只是工藝的視覺符號,更是酶活力的空間分布圖譜。現代測序顯示,每克大曲含 127 種微生物,其中地衣芽孢桿菌與釀酒酵母的共生關系,決定了乙酸乙酯的生成效率。清香型白酒中溫大曲(大麥豌豆制)分清茬、紅心、后火,按比例配伍激發復合香。當地清香型白酒推薦貨源

清香型白酒的原料體系以高粱為內核,其支鏈淀粉結構賦予酒體綿甜基底,蛋白質與單寧則在發酵中轉化為復雜香氣。北方產區選用晉中平原的紅纓子高粱,粒小皮厚耐蒸煮;青藏高原的青稞酒則以高原特有的 “肚里黃” 青稞為原料,其 β- 葡聚糖含量賦予酒體獨特的麥香與微甜。原料的選擇不只是地理適配,更是風味的基因編碼:高粱的 “凈” 與青稞的 “野”,在清蒸工藝中淬煉出不同的清香譜系。潤糝環節的水溫控制(北方 60℃、高原 50℃)與堆積時間(4-6 小時),激*谷物內源酶,為后續發酵埋下風味伏筆。當地清香型白酒推薦貨源清香型白酒品類價值:中國白酒的 “基礎語言”,為醬香 / 濃香提供工藝靈感,全球烈酒第三極。

清香型白酒的 15 項非遺技藝(占白酒類 40%)正在構建現代傳承體系。“師徒制 + 數字化” 雙軌并行:非遺傳承人帶徒(3 年學制,考核 127 項技藝指標),同步錄入區塊鏈 “數字指紋”(工序時間 - 溫度 - 參數圖譜)。高校開設 “白酒釀造工程” 專業,融合微生物學、風味化學與人工智能。創新傳承形式包括:VR 虛擬釀造(還原 “清蒸二次清” 全流程)、盲測大賽(聞香辨別曲種)、地缸養護體驗(青年釀酒師實操)。數據顯示,2024 年非遺工坊接待研學超 10 萬人次,Z 世代參與度達 62%。技藝的標準化與個性化結合:制定《清香型白酒非遺技藝操作規范》,同時鼓勵 “一師一藝” 的創新(如不同流派的曲藥配方)。這種傳承模式,讓 “人必得其精,水必得其甘” 的古訓,轉化為可量化、可復制的現代技藝標準。

地缸發酵的陶土微孔結構,構建起 “微氧 - 厭氧” 的雙重發酵場。缸壁的硅酸鋁礦物吸附雜醇油,降低酒體刺激感;晝夜溫差的缸體導溫(夏季溫差<2℃、冬季保溫>15℃),創造恒溫發酵環境。每個地缸都是微生物生態系統:表層的酵母菌(2×10?CFU/g)負責有氧代謝,中層的乳酸菌(5×10?CFU/g)主導產酸,底層的產酯酵母(1×10?CFU/g)完成酯化。28 天的發酵周期中,還原糖從 2.1% 降至 0.3%,酒精度從 0 升至 12%,酸度從 0.8g/L 增至 1.5g/L,每個參數的躍遷都在詮釋 “清缸不接泥,風味自純粹” 的工藝信仰。清香型白酒雜醇油<0.4g/L,醛類<0.05g/L,甲醇含量為國標 16%,飲后舒適。

清香型白酒的產區正在構建低碳生態鏈。呂梁 “高粱 - 酒糟 - 沼氣” 循環模式:酒糟厭氧發酵年產沼氣 1.2 億立方米(滿足 30% 能源需求),沼渣制成有機肥(氮磷鉀 8%),實現每畝高粱減化肥 20kg。地缸節能改造采用雙層陶土夾芯(導熱系數↓40%),單窖能耗降低 18%。水資源管理引入膜處理技術,噸酒耗水從 8m3 降至 4.2m3,廢水回用率 95%。光伏電站(50MW)與生物質發電項目,年減排 CO? 2.3 萬噸。產業集群的 “零廢棄” 實踐:酒企共享污水處理廠、固廢處理中心,酒瓶回收率達 85%。這種 “從土地到餐桌” 的閉環生態,使清香型白酒成為白酒行業綠色轉型標*,詮釋 “一清到底” 的生態新內涵 —— 不只是酒體的純凈,更是產業的可持續。清香型白酒風格:酯香勻稱,無異雜味,清字當頭,凈字貫穿始終。小店區清香型白酒

清香型白酒產區集群:共享菌種庫、智能平臺,成本降 18%,研發效率提 35%。當地清香型白酒推薦貨源

21 世紀以來,清香型白酒迎來二次復興。企業以青花系列突破市場,帶動品類價值提升,市場份額從 2016 年的 10% 增至 2023 年的 15%,預計 2025 年達 20%。產區建設成為內核動能,呂梁打造 “世界清香內核產區”,集聚 200 余家酒企,形成 “頭雁領航、群雁齊飛” 格局。資本與酒企加速全國化布局,光瓶酒夯實大眾市場,中高產品開拓社交場景,“清香命運共同體” 推動品類協同。這一輪復興非簡單復制醬香路徑,而是以 “高質量 + 高性價比” 搶占消費升級與理性回歸的雙重風口。當地清香型白酒推薦貨源

- 小店區有什么山西白酒廠家招商加盟 2025-07-13

- 古交山西白酒廠家優勢 2025-07-13

- 尖草坪區山西白酒廠家訂制價格 2025-07-13

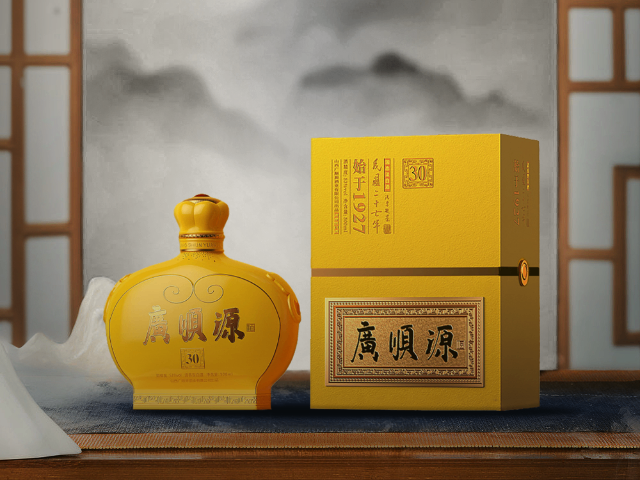

- 太原廣順源定制酒哪個好 2025-07-13

- 價值含量清香型白酒介紹 2025-07-13

- 晉源區附近原漿酒生產銷售 2025-07-13

- 迎澤區國產清香型白酒推薦貨源 2025-07-13

- 尖草坪區有什么白酒 2025-07-13

- 太原當地原漿酒歡迎選購 2025-07-13

- 山西當地原漿酒招商加盟 2025-07-13

- 金山區便宜的黃酒銷售價目表 2025-07-13

- 上海專業的生鮮配送供應商 2025-07-13

- 湖南礦泉水批發 2025-07-13

- 散裝大豆油貿易 2025-07-13

- 黃浦區當地過期食品銷毀 2025-07-13

- 河南含硒水供應商 2025-07-13

- 安徽瓶裝山泉水廠家供應 2025-07-13

- 廣東哪里有紅酒保鮮分杯機 2025-07-13

- 蕭山區糖類生物耗材配方大全 2025-07-13

- 一次性邊角料銷毀企業 2025-07-13